exhibition history展示の歴史

-

最近、埴輪がブームになっています。刀剣のブームも続いているようです。でもマニア以外の方にとって、埴輪や刀剣の情報がもう少しあれば、展示資料をさらに一歩踏み込んで見ることや楽しむことができます。本展は今…

-

【日本美術史ことはじめ】 「美しい」とは何でしょう?絵画作品だけでなく、群馬県立歴史博物館が保管する考古資料・仏像・刀剣など、様々なジャンルから日本美術の流れをご紹介します。 【昭和のくらし】 昭和の…

-

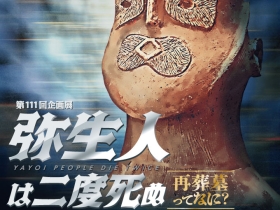

群馬県は弥生時代の再葬墓(さいそうぼ)の中心地の一つです。再葬墓は、遺体を一度土中に埋めたり、さらしたりして白骨化させてから土器に納め、再び埋葬することでつくられた墓のことです。現代の私たちからすると…

-

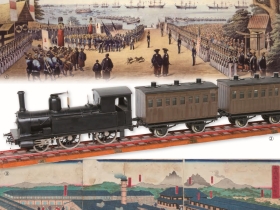

幕末の開国と同時に多くの西洋技術が日本にもたらされました。日本からは蚕種(蚕の卵)や生糸が諸外国に輸出されていきます。生糸の有力な生産地であった群馬県には政府が西洋技術を導入した模範工場として富岡製糸…

-

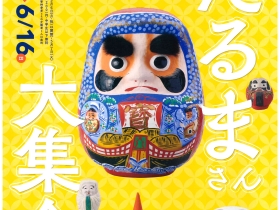

群馬県高崎市は全国一のだるまの生産地です。眉は鶴、ひげは亀と縁起の良い二つの動物を顔に表現した高崎だるまは家内安全・商売繁盛をはじめ、私たちの願いを叶えてくれる縁起物として江戸時代より親しまれてきまし…

-

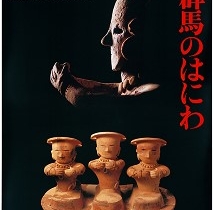

【新春はにわ祭り】 群馬県内の埴輪をともなう古墳の数は約2,000基に及ぶと考えられており、全国的に見ても突出した数であるといえます。また、国宝・重要文化財(考古資料)に指定されている埴輪の約3分の1…

-

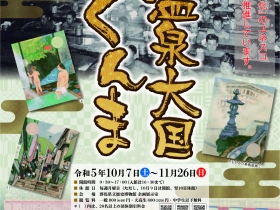

第109回企画展「温泉大国ぐんま」

企画展示

【温泉大国ぐんま】 群馬といえば温泉。県内外から温泉を求めてくる人は絶えません。温泉とは、ただ浸かるだけなのでしょうか?いいえ、温泉には長い歴史と文化があります。本展示では、群馬の温泉の持つ魅力をさま…

-

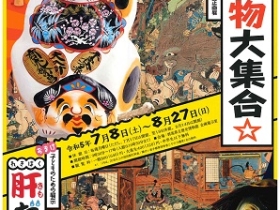

【れきはく 生き物大集合☆】 人類はその誕生から、生き物と深く関わり合って生きてきました。旧石器時代には、オオツノジカなどの大形動物を狩り、縄文人はイノシシやシカの狩猟のほか、貝や魚を捕る漁労も盛ん…

-

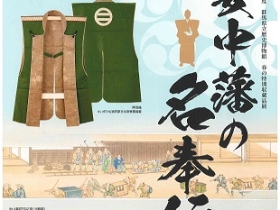

春の特別収蔵品展「安中藩の名奉行」

企画展示

江戸時代後半の安中藩では、名君とされる藩主・板倉勝明(いたくらかつあきら)のもとで現在の安政遠足侍(あんせいとおあしさむらい)マラソンの由来とされる遠足(とおあし)が実施され、優れた学者の著作をまとめ…

-

【新春特別収蔵品展】「日本凧めぐり-山鹿 郷土凧コレクション-」 天空の風を受け舞い上がる凧は、お正月の風物詩として親しまれ、日本の空を美しく彩ってきました。日本では竹、和紙などの凧作りに最適な材料に…

-

群馬県高崎市に所在する上野三碑は、本年、ユネスコ「世界の記憶」登録5周年を迎えます。このことを記念して、上野三碑が建立された時代の実像に迫ります。 山ノ上碑・多胡碑・金井沢碑の三つの石碑からなる上野三…

-

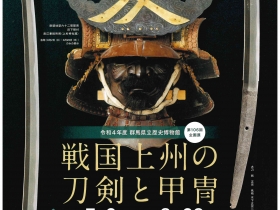

第106回企画展「戦国上州の刀剣と甲冑」

企画展示

戦国時代の上州の郷土刀は、五箇伝の中の相州伝を基礎にしていると言われます。相州伝は正宗などでたいへん著名な刀剣を生み、その系譜を継ぐ上州の郷土刀を展示します。甲冑では、上杉や武田といった戦国大名にも愛…

-

大河内松平家は、十七世紀後半から明治維新にかけて高崎を治めていた一族です。当館は高崎に立地する歴史博物館として、大河内氏ゆかりの資料を多数所蔵しています。今回の特別展では、刀剣・甲冑・浮世絵・日本絵画…

-

近年のアイヌ史・アイヌ文化研究を踏まえ、工芸品を軸に捉えつつ、それらが生み出された背後にある人々の暮らしをテーマとした展示をします。

-

第20回テーマ展示「昭和のくらし」

テーマ展示

令和の便利な世の中になり、昭和は遙か昔のことのように感じていませんか?その昭和のくらしで使われていた生活道具を展示しています。あわせて当時の生活の場も一部再現しています。人々の生活がどのように変化して…

-

本展覧会では、列島的な視野で貴重な出土品を速報展示するとともに、調査研究を継続して行うことで明らかになった、個性豊かな3ヵ所の地域史を深堀りします。特集展示では、全国各地の記念物とその取り組みについて…

-

第19回テーマ展示「新田猫絵展、再び」

テーマ展示

令和2年3月に開催予定だったテーマ展示「新田猫絵展」が帰ってきます。本展では、「新田猫」とよばれる墨絵の猫を中心に展示します。「新田猫」は、新田岩松氏の歴代当主が4代にわたって描いた猫の絵で、ネズミ除…

-

本展覧会は、群馬県の古墳に関わる絵図や村誌、副葬品などの出土遺物を展示します。記録や出土品を基に、今日まで古墳がどのようにして先人たちに大切に守られ残されてきたか、また、地域との関わりから古墳と人びと…

-

第18回テーマ展示 前橋藩松平家の耀き

テーマ展示

第18回テーマ展示 前橋藩松平家の耀き 江戸時代中期から幕末まで前橋藩主をつとめたのは、徳川家康の次男結城秀康を祖とする松平大和守家でした。歴代藩主の肖像画をはじめ、藩主から町年寄や家臣が拝領した資料…

-

第17回テーマ展示 縄文の技ー千網谷戸遺跡・耳飾の世界ー 国重要文化財の桐生市千網谷戸(ちあみがいと)遺跡の出土品から、耳飾と首飾などの垂飾品に焦点を当てて紹介します。息をのむほどに美しい、大型の耳飾…

-

春の特別展示 新・すばらしき群馬のはにわ

企画展示

春の特別展示 新・すばらしき群馬のはにわ 国重要文化財「上野塚廻り古墳群出土埴輪」をはじめとする、本県出土の埴輪を一堂に展示します。また、東京国立博物館所蔵から里帰りした群馬の埴輪8点も併せて公開しま…

-

特別収蔵品展 ブルーノタウトの世界

企画展示

令和2年度特別収蔵品展 ブルーノタウトの世界 ブルーノ・タウトは、高崎市にゆかりのある世界的な建築家です。本展覧会は、竹や漆に着目して作成された個性的なデッサンと、それに基づいて地元の職人によって製作…

-

第16回テーマ展示 昭和のくらしをのぞいてみよう

テーマ展示

第16回テーマ展示 昭和のくらしをのぞいてみよう 昭和時代に生活の中で使われた当館所蔵の道具を展示します。炊事や洗濯などの日常生活の中で使われた道具を紹介し、あわせて、蚊帳を吊った部屋や茶の間など当時…

-

第102回企画展 空からグンマを見てみようー国絵図・城絵図・町村絵図ー 本展覧会は、群馬県にかかわる江戸時代から明治時代に作られた絵図を展示します。中でも、江戸幕府から明治新政府に受け継がれた国絵図、…

-

第101回企画展 綿貫観音山古墳のすべて

企画展示

国宝決定記念 第101回企画展「綿貫観音山古墳のすべて」 令和2年3月、国の文化審議会の答申により国宝指定が決定した群馬県綿貫観音山古墳出土品は、東日本で最もまとまった古墳副葬品であり、日本国内はもと…

-

第15回テーマ展示「刀 カタナ かたな」

テーマ展示

第15回テーマ展示「刀 カタナ かたな」 当館が収蔵している刀剣類の中から、古代~現代を通じて代表的なものを展示します。比較的近年に受贈あるいは受託した刀剣を中心に、重要無形文化財保持者(いわゆる人間…

-

特別収蔵品展「日本画の美」

テーマ展示

特別収蔵品展「日本画の美」 当館収蔵品より、近世から近代はじめにかけて制作された、群馬ゆかりの絵画作品を中心に展示します。屏風、画帖、絵巻、掛軸といった「かたち」に注目して紹介することで、多彩な作品の…

-

第13回テーマ展示 「くらしのうつりかわり2」

テーマ展示

第13回テーマ展示「くらしのうつりかわり2」 主に昭和の時代に生活の中で使われた道具を展示します。「くらしのうつりかわり1」から一部展示替えを行い、あんかや火鉢などの冬のくらしの道具、石油ランプなどの…

-

第100回企画展「ハート形土偶 大集合!!」 あの有名なハート形土偶(群馬県東吾妻町郷原出土・国指定重要文化財)が、65年の時を経て群馬に里帰りします。また、国宝の仮面土偶や青森県三内丸山遺跡出土の土…

-

第12回テーマ展示 「くらしのうつりかわり1」

テーマ展示

第12回テーマ展示 「くらしのうつりかわり1」 主に昭和の時代に生活の中で使われた、炊事や洗濯などの日常の道具をはじめ、白黒テレビや真空管ラジオなどを展示します。また、蚊帳を吊った部屋や昭和50年代の…

-

開館40周年記念 第99回企画展「集まれ!ぐんまのはにわたち」 埴輪の出土古墳数日本一といわれる群馬県。国指定重要文化財の埴輪の実に4割が群馬県出土で、優品も多数見つかっています。本展では、県内各地の…

-

第11回テーマ展示「月岡芳年『新形三十六怪撰』」 歌川国芳の門下で幕末から明治にかけて活躍した人気の浮世絵師・月岡芳年。「最後の浮世絵師」ともいわれる芳年は武者絵、歴史画、美人画といったさまざまなジャ…

-

第10回テーマ展示「ポスターと図録でたどる企画展40年の軌跡」 群馬県立歴史博物館は、昭和54年の開館から今年で40周年を迎えます。開館から現在まで、常設展示と合わせて様々なテーマの企画展を開催し、そ…

-

開館40周年記念 第98回企画展「大新田氏展」 群馬県民に親しまれている新田義貞ですが、その歴史的評価は天皇の忠臣から凡将まで、時代によって大きく変わります。では、元号も改まり新たな幕開けを予感させる…

-

特別収蔵品展「綺羅美耀2」

テーマ展示

特別収蔵品展「綺羅美耀2」 戦国大名は、軍勢を集める際に綺麗に身なりを整えて参陣することを求めました。この際、文書中において「綺羅美耀(きらびやか)」という語句が用いられています。本展においては、武士…

-

第97回企画展「上毛かるたの世界」

企画展示

第97回企画展「上毛かるたの世界」 群馬県民に親しまれ愛されている上毛かるたは、戦後の復興と子どもたちに郷土に対する誇りと愛情をもってもらうことを願って作られました。本展では、上毛かるたの絵札の原画(…